Es ist der Sänger, nicht das Lied; oder ist es umgekehrt? Meine Antwort: Kommt auf das Lied an. Der Dokumentarfilm Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song aus dem Jahr 2021 untersucht die lebenslange Suche des kanadischen Singer-Songwriters und Dichters nach der göttlichen Wahrheit und verpackt sie in eine Untersuchung seiner berühmtesten Komposition. Als Meditation über das Musikalische, das Heilige und das Profane, mit einem eingängigen Refrain zum Booten, arbeitete Cohen jahrelang an „Hallelujah“, bevor es schließlich auf einem in den USA nicht erhältlichen Album veröffentlicht wurde. Es würde durch zahlreiche Coverversionen ein zweites Leben annehmen , auf dem Weg zu einem Vehikel für performative Emotionen, die dem Lied oft seine tiefere, komplexe Bedeutung nehmen. Basierend auf Alan Lights Buch The Holy or the Broken aus dem Jahr 2012 wurde es von Dan Geller und Dayna Goldfine inszeniert und wird derzeit auf Netflix gestreamt.

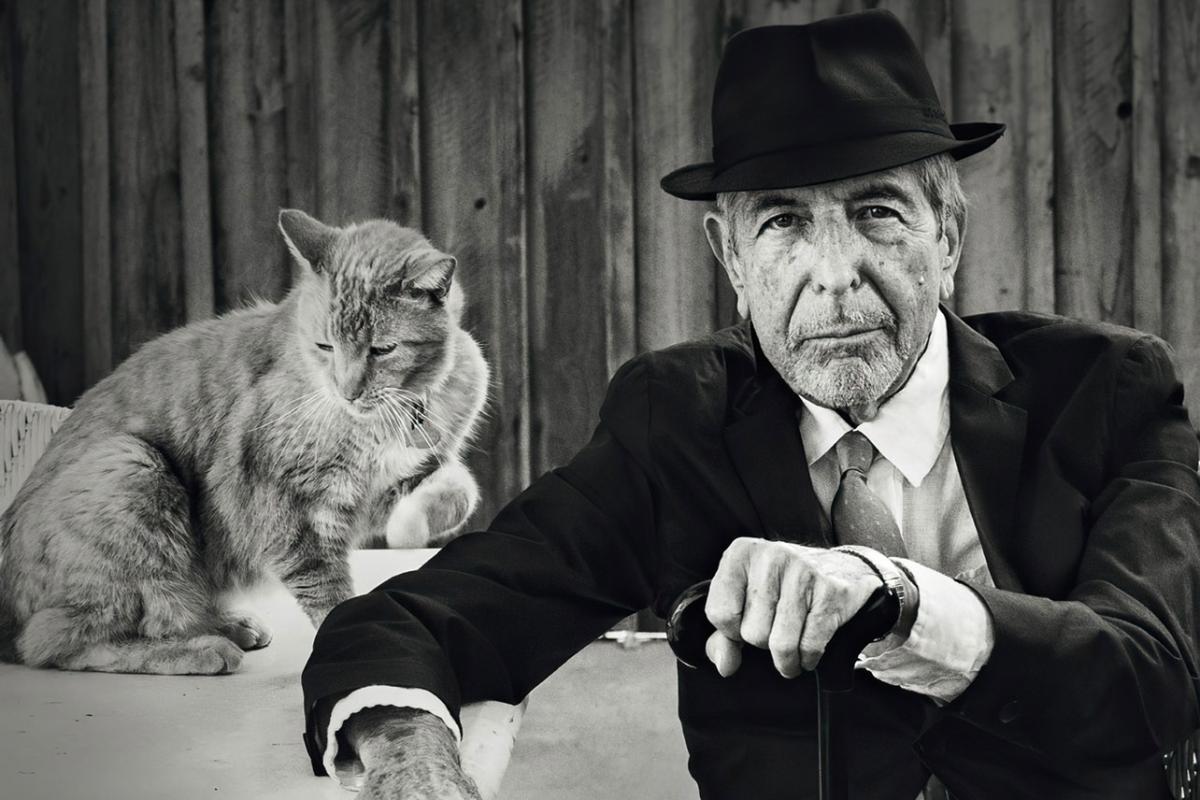

Cohen war ein unwahrscheinlicher Musicalstar. Geboren 1934, stammte er aus einer prominenten jüdischen Familie in Montreal und machte sich zunächst als Dichter und Romanautor einen Namen. Er war über 30, als er beschloss, Singer-Songwriter zu werden, und zu einem Chor von Gähnen nach New York City zog. Er kam unter die Anleitung von John Hammond, der Bob Dylan entdeckte, und unterschrieb bei Columbia Records. Wie Dylan war er ein … einzigartiger Sänger, aber ein großartiger Songwriter, dessen Texte lustig oder tragisch sein konnten, oft frech, gelegentlich tiefgründig. Wenn er nicht darüber sang, flachgelegt zu werden, fragte er sich, was das alles bedeutete, und wandte sich oft der Religion zu, um die Antworten zu finden.

Der Musikautor Larry „Ratso“ Sloman fungiert als Reiseleiter des Films und Comic-Erleichterung. Das erste Treffen mit Cohen Mitte der 70er Jahre, als er für das Rolling Stone Magazin arbeitete, interviewte ihn viele Male, einschließlich eines längeren Clips in einem billigen Imbiss, der während des gesamten Films spielt. Sloman sagt, er sei „Patient Null“ für „Hallelujah“. Cohen sagte ihm, er habe zwischen 150 und 180 Verse für das Lied geschrieben, bevor es fertig war, und zeigte ihm die Notizbücher, um es zu beweisen. Je nachdem, mit wem er sprach, sagte Cohen, dass es zwei bis sieben Jahre gedauert habe, bis der Song fertig sei.

Obwohl sein Glaube schwankte und im Laufe der Jahre wanderte, war das Judentum von zentraler Bedeutung für Cohens Selbstbewusstsein. Zu Beginn seiner Karriere scherzte er darüber, seinen Namen in September Cohen zu ändern, um ihn „weniger jüdisch“ klingen zu lassen, und negierte die Bemühungen sofort, indem er seinen Nachnamen behielt und sich nach dem heiligsten Monat des Judentums benannte. Sloman behauptet, „Hallelujah“ sei Cohens Art gewesen, seine jüdischen Wurzeln zu erforschen, und sagte: „Jüdische Tradition, ich denke, man könnte mit 40 anfangen, Kabbala zu studieren. Man muss warten, bis man 40 ist, um diese Lebenserfahrung zu machen in der Lage sein, kabbalistisches Denken zu verstehen.“ Cohen sagte ihm später in einem Interview: „Mein Ziel ist es, ein Ältester zu werden.“

In seiner Originalaufnahme mischt „Hallelujah“ lyrische Anspielungen auf das Alte Testament und die Herausforderungen des Glaubens mit Postkarten von a Beziehung, die nie genau erklärt, worum es geht, sondern Ideen und Bilder zum Anbeißen anbietet. Es erschien erstmals 1984 in „Various Positions“, in dem Cohen mit modernen Studioakzenten experimentierte und sich auf seinen reifen Bariton stützte. Produzent John Lissauer dachte, das Album entspreche den Forderungen des Labels nach einer kommerziellen Pop-Platte, bevor er bemerkte: „Junge, habe ich mich geirrt.“ Columbia Records weigerte sich, das Album in den USA zu veröffentlichen, und der berüchtigte Labelchef Walter Yetnikoff sagte: „Leonard, wir wissen, dass du großartig bist, aber wir wissen nicht, ob du gut bist.“ Es wurde später unabhängig veröffentlicht, aber das Scheitern des Albums lastete schwer auf seinen Schöpfern. Lissauer zog sich aus der Popmusik zurück und Cohen war niedergeschlagen und sagte zu Sloman: „Ich habe das Gefühl, dass ich eine große posthume Karriere vor mir habe.“ Später verfiel er in Depressionen, zog sich aus dem Rampenlicht zurück und verbrachte mehrere Jahre in einem Kloster des Zen-Buddhismus.

Als Sloman Cohen 1988 bei einem Konzert besuchte, war er schockiert, als er sah, dass er den Text in „Hallelujah“ geändert hatte, wodurch es weniger um den Glauben ging und mehr persönlich, sinnlich und weltlich. Es war diese spätere Version, die das ehemalige Velvet Underground-Mitglied John Cale für das 1991er Tribute-Album I’m Your Fan aufnahm. Seine sanfte Soloklavierbehandlung inspirierte Jeff Buckleys Version, wie sie auf seinem Debütalbum „Grace“ von 1994 zu hören ist. Buckleys leidenschaftlicher Gesang und die klagende Gitarrenbegleitung brachten den Song zu neuen emotionalen Höhen, die durch seinen tragischen Ertrinkungstod im Jahr 1997 im Alter von 30 Jahren noch ergreifender wurden. Teile von Brandi Carlile, den Slash-Sidemen Myles Kennedy und Bono riffeln Buckleys Arrangement, um es zu erreichen sinkenden Renditen, aber es bleibt in vielerlei Hinsicht die endgültige Version des Songs.

Die Dinge begannen um 2001 herum seltsam zu werden, als eine verkürzte Bearbeitung von Cales „Halleluja“-Cover in der animierten Komödie „Shrek“ zu sehen war. Regisseurin Vickey Jenson scheint sich etwas dafür zu schämen, die „frechen Teile“ entfernt zu haben und den Song in ein Mittelding für amorphe Spiritualität und Verlust zu verwandeln. Auch der bekannte Idiot Simon Cowell liebt das Lied, was dazu führte, dass es in das Liederbuch der Fernsehserie des Reality-Gesangswettbewerbs aufgenommen wurde. Eine Parade schrecklicher Darbietungen, gefüllt mit bombastischen Arrangements und übertriebener Stimmgymnastik, findet das Lied wiederholt verunreinigt, seine Lyrik subtil überstrichen und durch seinen riesigen Refrain auf einen Slogan reduziert.

Der Song entwickelte ein Eigenleben und wurde immer dann herausgezogen, wenn ein großer emotionaler Knall in einer öffentlichen Umgebung benötigt wurde. Wir sehen, wie es bei kanadischen Staatsbegräbnissen, Hochzeiten in Vorstädten und einem Gottesdienst in einer großen verlassenen Fabrik gesungen wird. Cohen sagte, der letztendliche Erfolg des Songs habe „ein leichtes Gefühl der Rache“ hervorgebracht, bevor er sagte: „Ich denke, die Leute sollten für eine Weile aufhören, es zu singen.“ Er spielte es jedoch weiterhin live bis zu seinem letzten Konzert im Jahr 2013. Wie die Geschichte des Songs selbst,

Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song dreht und wendet sich, ausgehend von ungefähr einem Sache zu einem anderen. Und während einige seiner Streifzüge ein bisschen zu groß und berauschend sind, um sie vollständig aufzuklären, gibt es selbst im Verlauf einer zweistündigen Dokumentation viel zu kauen und darüber nachzudenken. In seinen Interviews und Live-Aufnahmen kommt Cohens Charisma und Genie natürlich voll zur Geltung. Der Film dient auch als Bestätigung und warnende Geschichte; manchmal steigt die Sahne wirklich nach oben, aber wenn man sie zu lange weglässt, verdirbt sie.

Benjamin H. Smith ist ein in New York lebender Autor, Produzent und Musiker. Folgen Sie ihm auf Twitter: @BHSmithNYC.